用于极大口径望远镜系外行星探测的高对比度成像星冕仪技术

太阳系外行星探测是国际天文学重大前沿科学课题之一。系外行星探测方法包括视向速度测量、凌星法、微引力透镜等间接探测方法和直接成像法。直接成像法能够将行星光在物理空间上与宿主恒星光分开,从而真正的“看到”行星信号,后续通过光谱分析研究该行星的大气成分,是最终确认生命信号的关键技术。

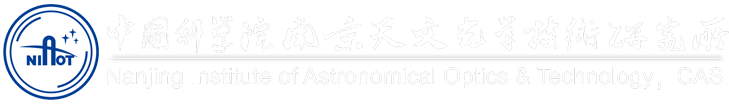

直接成像法的挑战性在于恒星与其旁边行星的光强差异巨大,成像对比度高达百万倍到数十亿倍,形象地比喻就是 “要看到隐藏在极亮的灯塔旁微弱的萤火虫”。为了解决这个技术难题,科学家研究出高对比度成像星冕仪(High-contrast Imaging Stellar Coronagraph,简称HCISC)技术,通过对恒星光能量进行调制,将行星所在区域的强光有效抑制,使得隐藏在强背景光中的行星能够被成像,见图1。

图1 系外行星高对比度成像星冕仪技术效果演示:未加星冕仪,恒星强光将行星光淹没(左);配置星冕仪之后,恒星强光被抑制,微弱行星光被成像(右,七点钟方向的亮点为行星)

下一代极大口径望远镜都将系外行星成像探测作为核心科学目标之一,需要研发专门的自适应光学和高对比度成像星冕仪技术。由于极大口径望远镜都采用子镜拼接结构,众多相邻子镜之间存在着很小但不容忽视的间隙,这些间隙会导致额外的衍射,制约高对比度成像观测性能。本文介绍用于极大口径望远镜开展系外行星探测的高对比度成像星冕仪技术。

论文亮点

图2 用于极大口径望远镜的HCISC星冕仪实验系统

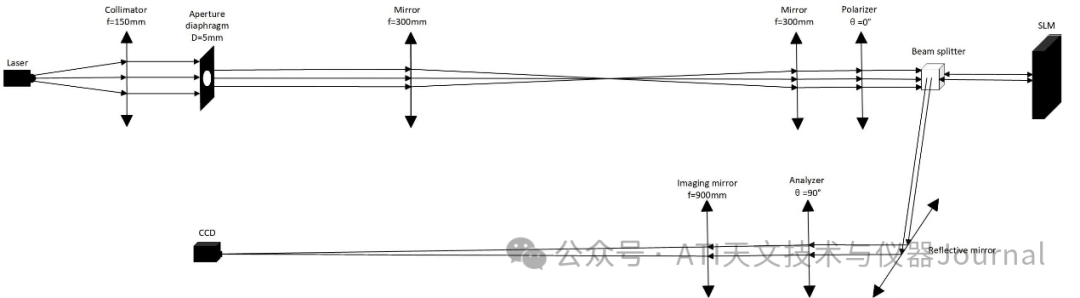

针对下一代极大口径望远镜的系外行星成像探测需求,在国家自然科学天文联合重点基金“针对大口径子镜拼接结构望远镜的系外行星高对比度成像关键技术研究”支持下,项目团队于2023年研制出一种基于液晶空间光调制器(Liquid Crystal Spatial Light Modulator,LC-SLM)的高对比度成像星冕仪实验系统,完成了初步实验测试与验证,如图2。

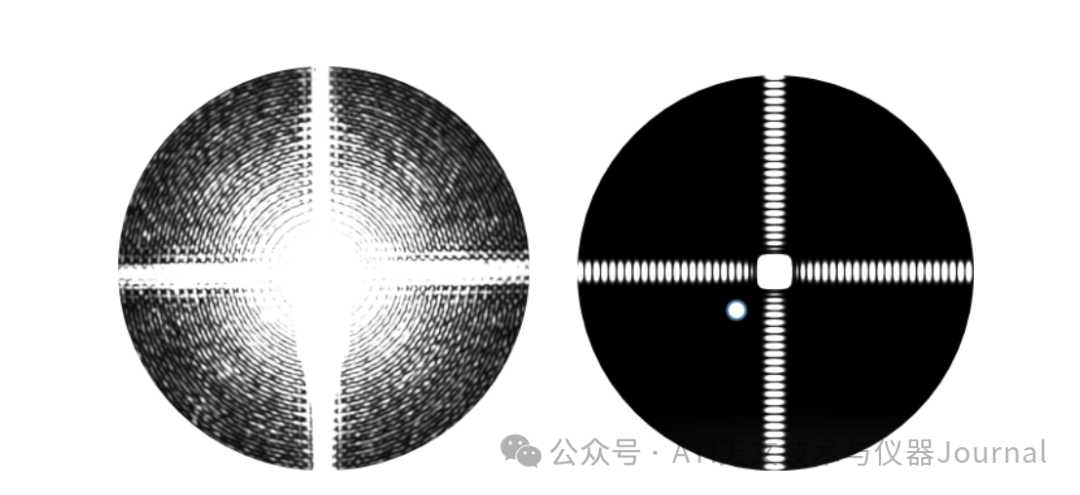

该实验系统利用激光器模拟来自恒星的点光源,经过准直镜准直通过孔径光阑,通过中继光路入射到SLM,通过SLM动态生成极大口径望远镜的子镜拼接镜面结构,进而通过迭代优化控制SLM对上述特殊光瞳进行振幅调制,使得目标探测区域内的衍射光有效抑制,进而获得高对比度成像。图3为系统光学设计示意图。

图3 基于LC-SLM的HCISC星冕仪实验系统光路示意图

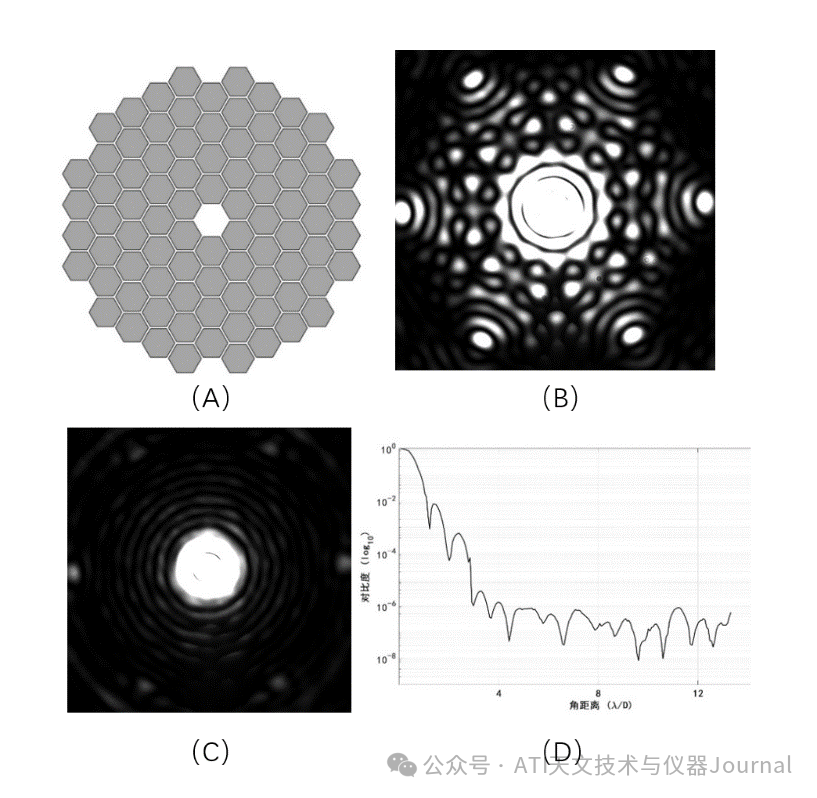

在实验中,我们使用随机平行梯度下降(SPGD)算法来控制SLM,利用CCD科学相机在焦面采集点扩散函数(PSF)作为评估函数,基于随机并行梯度下降算法设计出一种光瞳渐变调制技术,通过采集点扩散函数反馈给SLM进行迭代优化,光瞳结构如图4(A)所示。经CHISC系统优化调制后,在4-12 λ/D工作角范围内获得10-6成像对比度,调制前后PSF图像分别如图4(B)、(C)所示,对比度曲线如图4(D)。

图4 实验测试结果:(A)拼接镜面光瞳结构;(B)初始PSF图像;(C)调制后的测试PSF图像;(D)测试获得的成像对比度曲线

经费支持

本研究由国家自然科学基金天文联合重点支持项目“用于大口径拼接镜面望远镜的系外行星高对比度成像关键技术研究”(U2031210)、国家重大科研仪器研制项目(11827804)支持;同时由中国载人航天工程巡天空间望远镜专项科学研究经费支持,课题编号CMS-CSST-2021-A11和CMS-CSST-2021-B0。

团队介绍

中国科学院南京天文光学技术研究所太阳系外行星探测团队,在国内率先开展系外行星高对比度直接成像技术与实测研究,突破了超高对比度成像多项关键技术,创新性地提出有限带透过率光瞳调制、非共光路像差单步校正以及系外行星高对比度图像处理技术。研制成功地基系外行星高对比度成像仪,成功观测获取国内首张系外行星高对比度图像;是中国空间站巡天空间望远镜(CSST)系外行星成像星冕仪(CPI-C)项目主任设计师与责任科学家团队,CSST长三角科学中心成员,在国内外天文物理与光学工程领域重要学术期刊发表论文40余篇。

论文信息

相关成果以“A high-contrast imaging coronagraph for segmented-mirror large aperture telescopes using a spatial light modulator”为题发表在Astronomical Techniques and Instruments。

引用格式:Dou,J. P.,Dong,H.Y. 2024.A high-contrast imaging coronagraph for segmented-mirror large aperture telescopes using a spatial light modulator. Astronomical Techniques and Instruments,1(3):166-170.

DOI: https://doi.org/10.61977/ati2024018

信息来源:微信公众号【ATI天文技术与仪器Journal】

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/mDVvNQEva-SwrirHngSnZw